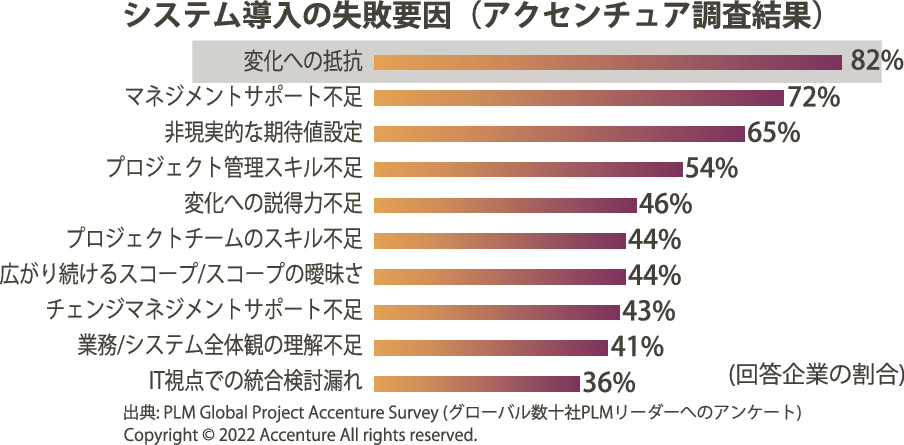

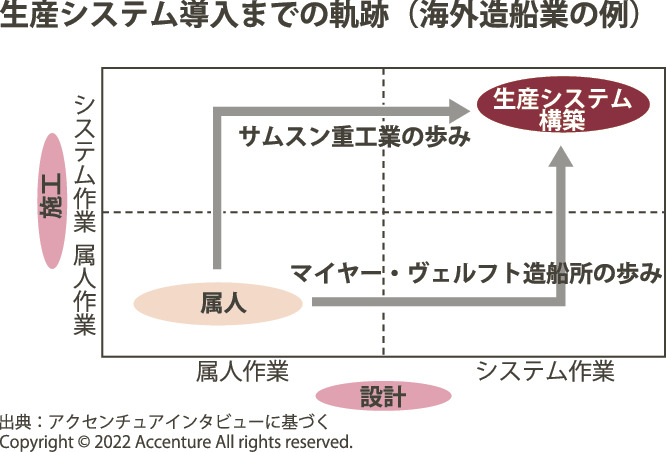

◇ビジネスコンサルティング本部ストラテジーグループプリンシパル・ディレクター・清水健 前回は、製造業などで先進的に取り組まれている生産システムの導入が本業である建設業の人材確保の課題解決につながるだけでなく、インフラ運営事業へ展開できることを述べた。最終回となる今回は、生産システムの導入に向けた方法論について論じたい。 □生産システム導入の取り組みは10年単位、経営・現場双方で腰据え一歩ずつ□ 生産システムの導入は、経営と現場の双方にマインドチェンジが必要であることはこれまでも強調してきた。導入のポイントは、〈1〉結果が出るまで10年以上かかる長期の取り組みだと理解する〈2〉はじめの一歩だけでなく二歩目を設計する-の2点だ。一品モノづくりを志向しながらも一足先に生産システムの導入を進めている、海外造船業の事例を基に解説したい。 まず〈1〉について、海外の多くの造船業では既に生産システムが導入されているが、その導入には10年以上の年月がかかっている。世界で最も先進的な造船所として名高い独のマイヤー・ヴェルフト造船所では、2000年前後から設計データ一元化の取り組みを始めたが、それを製造現場に波及させ始めたのは15年ごろからだ。韓国のサムスン重工業の造船部門では、2000年代初頭に費用の可視化に着手し、10年に設計や現場のデータの統合を始めた。同社では、昨年ごろからロボットの本格導入を進めており、人手不足にも備える体制を構築している。 仮に建設業で今から取り組んでも、やはり10年単位の年月がかかることが想定される。生産システムはコンピューターの導入ではなく、組織や人に根付かせるプロセスそのものだからだ。アクセンチュアの調べでは、システム導入が失敗する理由で最も多かったのは、現場の変革への抵抗や経営陣の理解不足だ。経営陣には達成したい効果を具体的に定めてじっくり腰を据えて待つ姿勢、現場には一歩ずつ着実に歩みを進めることがそれぞれ求められる。 □部門ごとの生産性向上は限界に、デジタル人材に権限与え全体最適を□ 次に〈2〉について述べる。生産システムの導入は組織や人の改革であり、最初の取り掛かりを失敗すると改革の流れが生まれてこないため、はじめの一歩が重要だ。前述の造船所の事例でもマイヤー社では設計から、サムスン社ではコストからと取り組みの初手が異なっているように、各社の特性を踏まえて判断する必要がある。 設計から着手するとすべての活動をひもづけられるので進めやすいが、着手前に全体像を描き切る必要がある。他方で現場からは着手しやすい半面、現場の散発的な取り組みを一つにまとめるガイドと軌道修正が必要となる。このようにそれぞれの方法に一長一短がある。 「カイゼン」が文化として根付いている日本では、個々の部門で改善の余地が残されているケースは余りなく、部門間の取り組みに大きな改善余地が残されていることが多い。従って個々の部門ではなく部門間の改善という二歩目の軌道修正まで考えてから進めることが重要だ。 自社とデジタルができることを客観的に理解して適切にガイドできる人材と、それを実行するための権限とチームが必要となる。そうした人材を経営陣が名実ともにバックアップすることが不可欠であり、人材がいなければ将来への投資として外部に助けを求める経営判断も必要だ。 □顧客の二極化踏まえ営業戦略、社会インフラ整備・運営で活路開け□ メタバースはデジタルの究極の姿であり、機会の平等をもたらすが、結果の不平等を拡大しうるほどの大きな影響力を持つ。世の中の大きな流れとして貧富の差や地域間格差など、人々を二極化させるものは多々あるが、既にその萌芽(ほうが)は私たちの身の回りの消費傾向に見られる。 建設業もそう遠くない未来に超富裕層や官需、あるいは逆に低所得層といった顧客の二極化に直面し、営業戦略での判断を迫られる可能性がある。前者をターゲットとする場合は少量生産への移行を意味し、売上高や従業員規模は縮小するため、今の事業規模は維持できない。後者はコスト競争がよりシビアになり、事業規模は維持できても生産システムの導入なくして利益確保は難しいだろう。 今の経営陣に突き付けられている問いの一つは、自社がそのどちらに向かうのかだ。仮に前者を選ぶのであればブランドづくりにより力を入れていく必要があり、後者を選ぶのであれば生産システムの導入は必要不可欠だ。 いずれの道を選ぶのかは個社の経営判断だ。これまで万人に社会インフラを提供し維持するという役割を果たしてきた建設業の姿を考えると、後者で活路を広げてもらいたい。生産システム導入の先には、人材の確保やインフラ運営業の進出という新たな果実が待っている。 (しみず・けん)2017年にアクセンチュア入社。建設業だけでなく、造船、航空・宇宙製造業など、一品モノづくりを中心に戦略からオペレーション構築まで多岐にわたる支援実績を有する。