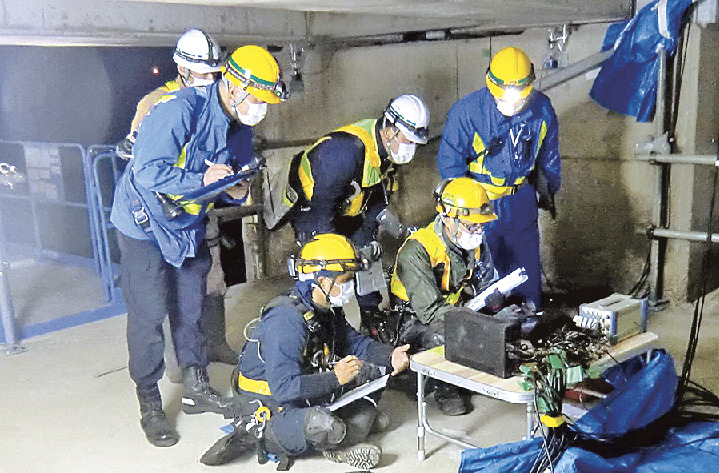

「4月14日の運転再開前に、車両走行時の被災橋梁の安全性を確認してほしい」。JR東日本コンサルタンツがJR東日本から要請を受けたのは4月6日。地震で被災し、復旧工事を施した橋梁が新幹線の高速走行に耐えられるか、最後の安全確認を委ねられた形だ。運転再開まで残された時間は1週間ほどしかなかった。 「受けた業務は、主に運転再開に向けたテスト走行時の変位計測と、運転再開後に行う常時監視の二つ」と執行役員企画総務本部副本部長・山崎聡は説明する。このうちテスト走行時の変位計測は東北支店が中心となり、運転再開前日の4月13日と、再開後の同24日、そして5月10日の3回に分けて行った。計測器の設置対象には特に被害が大きかった5橋梁を選定し、計92基を設置した。 「各回のテスト走行で計測は一発勝負となる。準備には万全を期したが、正確に計測できるか不安もあった」。運転再開前夜の4月13日、こう話す東北支店構造物検査部部長(当時)・國分春男の表情は硬かった。テスト走行では車両を初めから最高時速320キロで走行させず、13日にまず70キロからスタート。そして110キロ、160キロと徐々に速度を引き上げていった。 「データの信頼性は、工事や安全の品質に関わる」(東北支店副支店長・三上保)。安定してデータを取得できるか、東北支店の面々は緊張した面持ちでモニター画面を見守った。 1回目、2回目の計測を経て、最終日の3回目には320キロ走行時の変位を計測。いずれも許容値であることを確認すると、関係者からは安堵(あんど)の声が漏れた。 運転再開後の常時監視は本社のメンテナンス事業部が中心となって担った。監視期間は4月13日から5月19日までの1カ月余り。1橋梁に8基の計器を取り付けて挙動を監視した。テスト走行時の計測とは違い、「長期間安定してデータをとれるか」(取締役技術本部副本部長・小林俊夫)が課題だった。 技術本部メンテナンス事業部構造物検査室室長の逸見研二は計測期間中、パソコンを開くたびに計測値を確認せずにはいられなかった。計器からは10分ごとにパソコンへデータが送られ、その変位が所定の閾値(しきいち)を超えると関係者にメールで警告する。しかし閾値に達した後に気付いたのでは遅いため、常に計測値の微細な変動に神経をとがらせた。 監視中、2度ほどひやりとさせられた。閾値には達していないものの、計測値が動いたためだ。すぐさまJR東日本の社員が現場に急行し、バックアップとして取り付けていた手動タイプの計器により測定。構造物に異常がないことを確認した。「事前の検討でバックアップを付けておいた」(逸見)ことが功を奏したという。 5月19日、常時監視の最終日を迎え、東京の本社から監視していた逸見らが現場で手動計測の数値に変位がないことを確認した上で機器を撤去。常に緊張を強いられた、約1カ月間にわたる計測を終えた。 被災した構造物の復旧や、安全運行に尽力した多くの仲間たちの思いを乗せ、東北新幹線が駆け抜けた。=敬称略 (おわり) 東北新幹線復旧取材班(東北支社・山路志保、編集部・漆舘卓海、野中駿太、小堀太暉、熊谷侑子、遠藤剛司、大西秀明、牧野洋久、遠藤奨吾)