◇サステナビリティ事業コンサルティング部カーボンニュートラル戦略グループグループマネージャー・稲垣彰徳

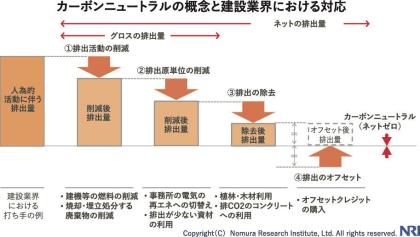

カーボンニュートラル(CN)というキーワードは、ここ数年で広くに知られるようになった。CNとは、何らかの人為により排出される二酸化炭素(CO2)やメタンなどの温室効果ガスを、「実質的にゼロ」にするという意味であり、「ネットゼロ」と呼ぶこともある。

□CNを四つの活動で展開、建設業界での対応を紐付け□

実はCNの世界共通の明確な定義はないが、さまざまな機関が提示している定義を総合すると、CNは「〈1〉排出活動の削減」「〈2〉排出原単位の削減」「〈3〉排出の除去」「〈4〉排出のオフセット」といった四つの活動により、企業や国・自治体などの単位の温室効果ガスの排出量をゼロにすることと解釈できる。

〈1〉は温室効果ガスの排出を伴う活動自体を減らすことで、例えば工程を効率化して建機やトラックの燃料使用量を減らす、焼却・埋め立て処分する廃棄物を減らすといったことが該当する。

〈2〉は少しイメージし難いかもしれないが、自らの活動量当たり、または利用する原材料当たりの温室効果ガス排出を減らすことである。例えば、事務所等で使用する電気を再生可能エネルギーに切り替える、建機やトラックの燃料をバイオマス燃料に切り替える、温室効果ガス排出が少ないセメント等の資材を使用するといったことが該当する。

〈3〉とは排出した温室効果ガスを回収して貯蔵したり、何らかの用途に利用したりすることである。典型的には植林が該当するが、最近では大気中に排出された温室効果ガスを吸収して地中に埋めるというような技術開発も進められている。建設業界では、回収した温室効果ガスをコンクリートに吸収させて固定化するといった方法もある。

〈4〉は自らの温室効果ガス排出量を他者が削減した排出量分で相殺するということであり、実際にはJクレジットなどのカーボンクレジットを購入することで、その排出削減量を自らの排出から差し引く権利を主張することができる。クレジットとして認証される排出削減の手段はさまざまあり、Jクレジットではエンジン式の建機をハイブリッド式に更新することによる排出削減量をクレジット化する方法も登録されている。

〈1〉〈2〉は、自らの活動から生じる排出量を削減することであるが、〈3〉〈4〉は自らの活動の範囲外での排出削減分をカウントすることであり、この〈3〉〈4〉を加味しているということが「実質的にゼロ」「ネットゼロ」と言われるゆえんである。

□不可逆な流れのCN推進、目標設定から実現へ加速□

CNは、既に世界的な潮流となっており、ウクライナ問題等の国際的な情勢により、その速度が減速、停滞することはあっても、もはや不可逆な流れといえるだろう。その背後では、さまざまある国際的なイニシアチブや枠組みが、基準・ガイドラインやルールメークにおいて大きく影響しており、その動向は注視しておくべきである。

例えば、現在までに80社弱の日本企業が参画している「RE100」は、企業の事業活動で利用するエネルギーを100%再エネで賄うことを目指すイニシアチブであるが、使用する再エネの要件の見直しを随時行っている。最近の改定においては、再エネ証書や電力会社から購入する再エネプランの電気について、運転開始から15年以内の再エネに限定されるなど、より高度な対応を参画企業に求めている。

温室効果ガス排出量の算定方法の国際的な標準となっている「GHGプロトコル」は、現在新たに「土地利用分野と炭素除去に関するガイダンス」を作成中で2023年中にリリースされる予定だ。これまでのスコープ1~3の算定ガイドラインでは明確にされていなかった炭素除去やバイオエネルギーの扱い、これまで認められていなかったカーボンクレジットによる相殺についての指針が明確になる見込みである。これまでの主な脱炭素の取り組みは、排出活動や原単位の削減が主流であったが、この新たなガイドラインのリリースを機に、排出の除去や相殺の取り組みが活性化していく可能性がある。

日本政府もCNの実現を政策の大きな柱と位置付け、新たな制度作りを進めている。特に、温室効果ガスの排出に対して値付けをするカーボンプライシングは、企業が脱炭素へ取り組む経済的なインセンティブを生み出し、脱炭素シフトを加速させる重要政策であり、昨年末から今年にかけての議論の中で、排出量取引制度と炭素税を導入する方針が定まってきている。

排出量取引制度については、経済産業省がリードするGX(グリーントランスフォーメーション)リーグの参加企業において23年度に自主的な試行を開始し、一部部門での将来的な有償化を見据えて段階的に本格稼働させていく見通しだ。炭素税については、化石燃料由来の温室効果ガス排出量に応じて輸入事業者等に対して化石燃料賦課金を徴収する制度を28年度に開始予定である。いずれの制度も直接的に経済負担が課される事業者は限定的であるものの、そのコストが価格転嫁されることで取引先や最終消費者まで間接的に影響は広がっていくものとみられる。

本連載では、土木、建築それぞれの分野におけるCNの動向や、脱炭素の打ち手としてのスマートコンストラクションや木材利用などの注目トピックについて解説していきたい。

(いながき・あきのり)2008年野村総合研究所入社。主にエネルギー分野での事業戦略策定、新規事業開発に関わるコンサルティング・実行支援に従事。現在は業界横断でCN実現に向けた官民のコンサルティングや企業向けの講演等の対外発表を行う。

次回は3月15日付掲載予定