◇ECI採用し通行止め回避

国土交通省九州地方整備局が進めた災害復旧事業は、局所的な被災地に約600億円の事業費が集中的に投じられる異例のプロジェクトとなった。厳しい作業環境下で輻輳(ふくそう)する工事を発注者はマネジメント力、大手ゼネコンは高度な技術力、地域建設業者は施工能力を発揮してやり遂げた。

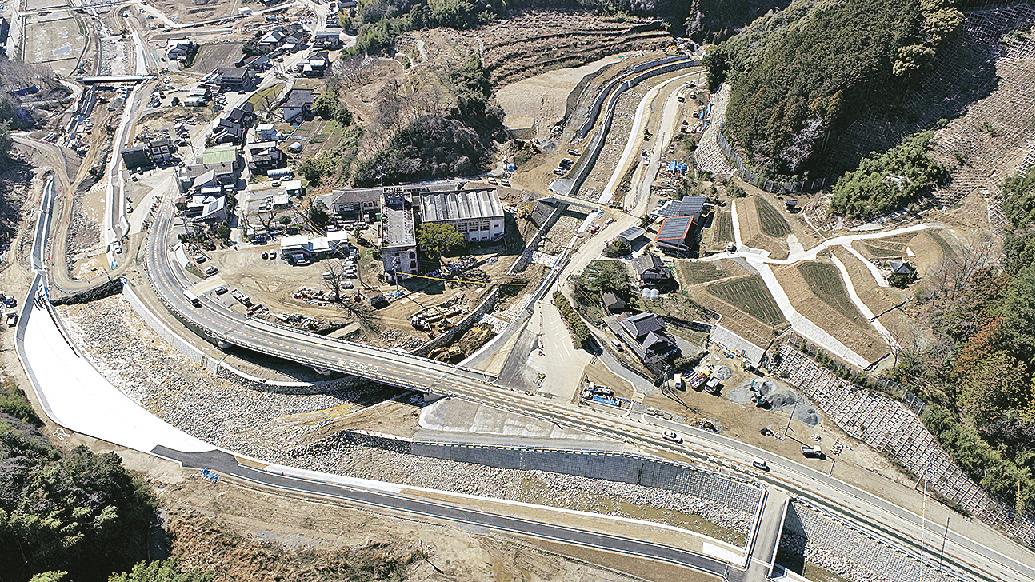

2022年10月23日、福岡県朝倉市の杷木松末地区で災害復旧により架け替えられた県道八女香春線松末橋の開通式が開かれた。「国交省が復旧に来てくれて安心した」「早く工事を完成してくれてありがたい」と感謝の声が相次ぎ、待望の渡り初めでは住民らの笑顔がはじけた。災害復旧の陣頭指揮を執った川邉英明九州北部豪雨復興センター長は「松末橋の架け替えが赤谷川流域全体の工事の肝だった」と明かす。

赤谷川と支川の乙石川の合流地点に当たる松末橋付近はダンプトラックがピーク時には1日に3000台ほど通過していた。しかし、発注者側が検討した送り出し架設では昼夜施工でも約2カ月の通行止め期間が生じる。そこで施工予定者が設計を支援するECI方式を採用し通行止めを行わない施工方法を募り、クレーン架設を提案した大手ゼネコンに工事発注した。

提案の工法は河川を左岸側に切り替えた上で、左岸側の川沿いにある小さな山を地盤改良し盛り土を行い、600トンつりクレーンの足場を整備。右岸側にもクレーンを配置し、仮橋を架け通行を確保しながら約1カ月で架け替えを終えた。工期も約2カ月短縮した。

発注者には工程管理でも工夫が求められた。プロジェクトの総工事件数は河川事業約100件、砂防事業約50件。最大で約40件の工事を同時進行する必要があった。一方、工事用道路は各河川沿いにほぼ1本だけ。このため、ダンプトラックの走行時期を工事ごとに分ける工程調整を繰り返した。

工程調整能力が高い大手ゼネコンと施工速度が速い地域建設業者の現場を近接させ、地域建設業者の作業に大手ゼネコンが合わせてもらい、全体の施工速度を速めた。先行して発注した工事で次に発注する工事の準備工を行い、準備工の時間を短縮した。一つの判断のずれが全体の工期に影響するという緊張感の中、川邉氏は「現場自律、臨機応変、即断即決」を心掛けた。

住民との良好な関係も工事を後押しした。施工者でつくる安全協議会は地元の小学生を招いて定期的に現場見学会を開き復旧が進む様子を見せ、早期の復興を願い完成した堰堤や橋梁を夜間にライトアップした。

災害復旧の工事には延べ約120万人が従事した。応急復旧も含めるとその数はさらに増える。応急復旧は二次災害の恐れがあり、行方不明者の捜索が続く中、休日返上で行われた。テントを拠点にして現場へ向かう技術者もいた。安全・安心を守る建設業として発災直後から常に地域に寄り添い、土木技術を駆使して信頼と期待に応えた。