◇システムコンサルティング事業本部ITアーキテクチャーコンサルティング部シニアコンサルタント・座吾実希

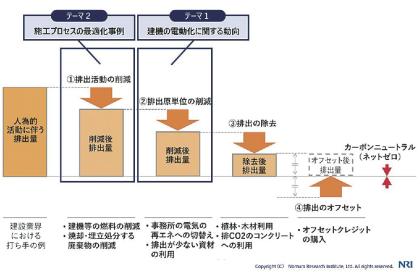

気候変動への懸念が広がり環境負荷の軽減に向けた対応が求められる中、カーボンニュートラル(CN)実現に向けて建機メーカー各社は、建機の電動化や建機自体の動かし方を工夫することによる二酸化炭素(CO2)排出量削減策を進める。大手建機メーカーが注力するのは、CNの四つの活動のうち「〈1〉排出活動の削減」と「〈2〉排出原単位の削減」だ。本稿では〈1〉のための施工プロセスの最適化事例と〈2〉につながる建機の電動化に関する動向を紹介する。

□電動建機でCN実現へ、コスト高など課題と可能性□

建機のライフサイクルにおけるCO2排出量の約9割は製品使用時の排出だと言われている。法制度面でも、北欧を中心とした諸外国は化石燃料の規制や補助金の導入について検討が進む。建機メーカー各社は、CNにおける製品稼働時のCO2排出量削減策として再生可能エネルギーを利用した建機の電動化に関する研究開発を推進している。電動建機は排ガスやCO2の削減だけでなく、騒音の軽減や振動によるオペレーターの身体的負担の軽減、近隣環境への配慮にもつながり、導入への期待が高まる。

しかし、建機は土木施工現場のような過酷な環境下で稼働するという特性上、一般の自家用自動車などと比べても耐久性やパワー、充電場所の確保などに関する制約や要求が厳しく、コスト高になることが問題視されている。

小規模な庭先で使用するマイクロショベル、パワーグリッドを整備できる大規模な鉱山で使用する有線式電動ショベルやバッテリー駆動のダンプなど、国外の特殊な現場で費用対効果が検証されているものの、国内の主要な土木施工現場での利用は難しい。

□動かし方を最適化し排出削減、生産性・安全性・環境適応性も向上□

日本では、建機自体の動かし方を最適化することで施工プロセス全体のCO2排出量を削減するアプローチが注目されている。建機メーカーで売上高が国内1位、世界でも2位のコマツは、2015年から「スマートコンストラクション(スマコン)」という現場のICT化に関するソリューションサービスを提供している。

スマコンをさらに高度化するため21年に発足したEARTHBRAIN(EB社)は、デジタルツインやシミュレーション・IoT技術を活用し、建設生産プロセスを最適化することで、土木施工現場の生産性・安全性・環境適応性の向上を目指す。EB社がパートナー企業と共に取り組んだCO2排出量削減につながる事例を三つ紹介する。

事例1=走路の整地によるダンプトラックの燃費向上

ダンプトラックの燃費低下要因の一つが走路の状態とされる。凸凹な状態の走路を整地することで、走行時の転がり抵抗や加速抵抗にいい影響をもたらし、車体の安定性を高めて燃費の向上を図る検証を実施した。デジタルツイン上で不整地を平坦(へいたん)化した仮設走路を計画し、ICT施工で走路を整備した結果、整地に要する労力をあまりかけず、走路整備前後で約10%の燃費が向上するとともに、走行時の滑りや横転の危険性が減って安全性も向上することが分かった。

事例2=仮設走路施工における手戻り削減

従来型施工の仮設走路は厳密な測量や設計をせず、大体の施工場所を目測で決める。設計なしで走路を施工し、仮設走路にダンプトラックや建機を走らせる段階で走路幅が足りないことが判明することがあった。このような手戻りは仮設走路をその都度作り直す必要があり、時には想定の倍以上の時間を要することもあった。しかし、仮設走路を3Dのデジタルツインであらかじめ設計した上で施工を行うことにより、手戻りを約80%削減でき、施工時に発生するCO2排出量も大幅に削減できるようになった。

事例3=運土計画の精度向上による無駄な土搬送の減少

従来型の運土計画は、施工途中で正確な土量を把握せずに行っていたため、工事が終わりに近づいたタイミングで残土や不足土が発生し、その土量を効率的かつ経済的に処理することができず手戻りが発生していた。一方、デジタル化された施工プロセスでは、ドローンやICT建機を活用することで正確かつ迅速な残土量の把握が可能となり、運土計画のPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルをより頻繁に回せるようになった。モデル現場での検証の結果、こまめに残土や不足土を把握することで、そのタイミングに応じた最適な土搬送を計画することができ、当初手戻りが発生していた工数はゼロとなり、ダンプトラックや建機を効率的に稼働させることができるようになった。

多くの建機ユーザーにとって電動建機の導入はハードルが高いが、施工プロセスの最適化であれば、導入初期段階からコスト削減や人手不足の解消といった効果が得られ、取り組みのハードルが低く続けやすい。CN実現に向けた取り組みの第一歩として、まずは施工現場の可視化や施工シミュレーションによる建機の動かし方の最適化から始めてみてはいかがだろうか。

(ざご・みき)主に製造業を中心としたシステム化構想のコンサルティング支援、新技術等の実証実験に関する実行支援に従事。現在は土木分野でデジタル技術を活用した生産性向上効果の可視化と活用方法の検討を行う。

次回は4月26日付掲載予定