◇コンサルティング事業本部サステナビリティ事業コンサルティング部シニアアソシエイト・沼田悠佑

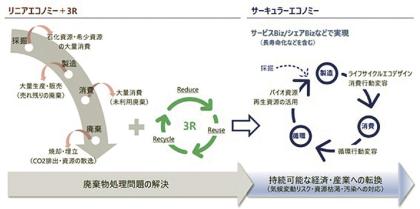

建設業界で二酸化炭素(CO2)排出量の低減が進み、カーボンニュートラル(CN)を達成するには、将来的に循環経済(サーキュラーエコノミー)化を進める必要がある。本稿では、建設業界でのサーキュラーエコノミーの必要性と合わせ、議論が先行している欧州の現状と国内の取り組みについて紹介する。

□循環経済実現へ欧州が政策パッケージ 再利用材の活用インセンティブなど課題□

建設業界でCN達成に向けた課題の一つとして、投入・廃棄される資材による排出量の多さが挙げられる。国土交通省によれば、公共土木工事で建設資材等の排出の割合は全体の42・1%であり、建設機械の運転などによる施工現場からの排出(24・4%)や維持管理にかかる排出(33・4%)と比較しても高い。

建築では維持管理に関する排出の比率が高まるものの、建築資材に関連したCO2排出量が多いという点では土木と同様だ。また、CO2という観点だけでなく、そもそも資源の消費量が多く、環境への負荷が大きいという点も指摘されている。

建設産業が建設資材として利用する資源は国内の全産業の約5割程度を占めており、廃棄に関しても全産業廃棄物の排出量の2割、最終処分量では4割を占めている。こうした現状を踏まえ、投入する資源の低炭素化などだけでは建設業界におけるCN達成が困難であり、そもそも投入・廃棄される建設資材を減少させるために、資材の循環が求められている。

建設廃棄物の資源循環については、日本でもリサイクルの法整備などが進められているものの、大量生産・大量消費を前提にした経済では資源の消費量を抜本的に減少させることは難しい。そのため、事業そのものを循環経済に最適化するように転換していくことが求められる。

具体的には、単に建設資材のリサイクルだけでなく、再利用(リユース)や建築物の長寿命化、改修の促進も必要だ。また、改修や解体時に資材にダメージを与えることなく、取り外しができるよう、分解しやすい建築物・資材の設計などの取り組みや使用済み資材の集積と選別などといったサプライチェーン(供給網)自体も変化させることが求められる。

□資材からCO2排出、資源消費で負荷増大 リサイクル・再利用、供給網の変化も□

循環経済の実現に向けて最も議論が進んでいる欧州では2015年、18年に循環経済を実現するためのアクションプランが制定され、22年には循環経済実現のための政策パッケージが発表された。建設産業はそれらの政策資料の中で重要分野と位置付けられており、建築資材規制の改正案も政策パッケージに含まれている。

建築資材規則改正案では、従来の防火、省エネ性能などに加えて環境性能を高めることが求められている。具体的には、持続可能性の高い原材料を利用し、カーボンフットプリントを減少させることや建築物の解体後にその材料と部品を再利用・リサイクルしやすいように配慮することなど。建築資材のカーボンフットプリントや再利用・リサイクルのために必要な情報を開示し、時間がたってもステークホルダーがアクセスできるようにマテリアルパスポートという形で維持・管理することなども検討されている。

また、Building as Material Banksという実証プログラムにより、建設産業の循環経済についての実証も行われた。その中では再利用を前提にした建築資材を活用した建物の設計や再利用材の活用、循環経済化した建設産業における新たなビジネスモデルについて検討されている。

検討結果を見ると、今後の建設産業で循環経済を実現するには、▽設計・デザインをサーキュラーエコノミーに最適化するよう変化させる▽短期的なコストだけでなく循環経済化によって個人・社会に生じる価値を評価する▽資材メーカー、設計事務所、建設会社等のステークホルダーのコラボレーションを増加させる-といった観点が重要と結論付けている。

一方で再利用材を活用する経済的インセンティブがないことや品質・安全性を担保することが困難であることも課題に挙がる。施工から解体までの時間軸が長く、またサプライチェーンも長いことから、必要な情報をすべてのステークホルダーが共有する難しさも明らかになっている。

□高いリサイクル率ビジネスモデル検討 一分野の枠組みに縛られない動きも□

日本でも建設資材のリサイクル率は非常に高く、建設廃棄物のリサイクル率は97%に至っている。一方で再利用材の活用や長寿命化、改修・解体を容易にする設計や必要な情報の開示・共有の仕組みづくりなどについては、検討が十分に進んでいるとはいえない。

一方、循環経済の実現では、プラスチックや蓄電池など他の領域で国内でも先行的に検討が進んでおり、原料メーカー、リサイクラーなどのステークホルダーによる業界横断でのコラボレーションが進み、枠組みが形成されつつあるなど、一分野のリサイクルの枠組みに縛られない動きが既に始まっている。

環境省が22年に発表した循環経済工程表において、建設資材も重要分野として規定されている。これらの他業種の動きを考慮しつつ、今後は国主導でガイドライン・規格の検討が進むことが期待されており、事業者もその対応を迫られることが考えられる。

(ぬまた・ゆうすけ)カーボンニュートラル、サステナビリティ領域を中心に調査・コンサルティングに従事。電力・エネルギー分野ではスマートシティやEVなどの関連領域を含む政策立案支援や事業戦略策定支援に取り組む。

次回は5月31日付掲載予定