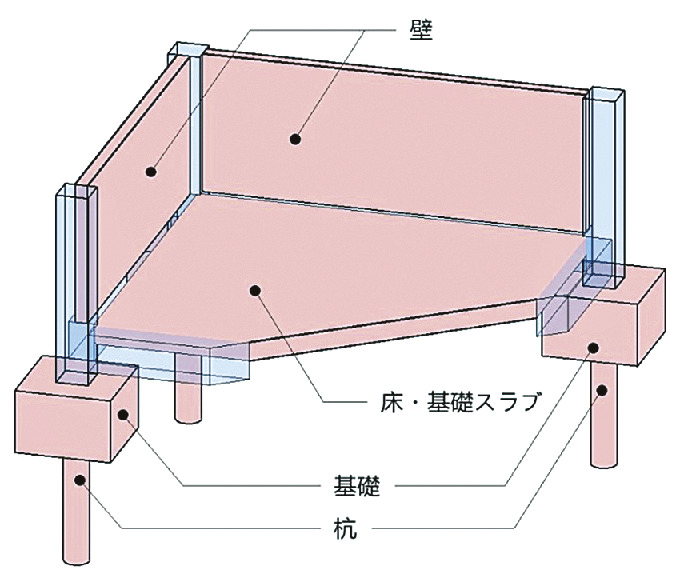

建設会社が連合してBIMに関連する仕様などを統一する動きが急だ。BIMの普及を加速する公的な動きとして注目すべき二つの事例を報告する。 □ゼネコン5社協働でBIMソフト「Revit」向け基礎・杭ファミリ+壁・床のパラメーター発表□ 大林組、清水建設、鹿島、大成建設、竹中工務店とオートデスクは、BIMソフト「Revit」向けの構造用ファミリとして基礎・杭ファミリ、壁・床のパラメーターを発表した。 複数の設計事務所や建設会社が協働する設計業務では、異なるBIMソフトや運用ルールでデータを作成しているため、部材・部品のモデルが有する属性データが異なるなど、設計から施工、維持管理に至るプロセスを通してデータ援用が円滑に進まないケースがあった。 それらの課題を解決するべく、大林組、清水建設、大成建設では共同でRevitによる設計・施工の効率的な業務プロセスの確立を目的として2016年に「BIM Summit」を発足、「BIM Summit構造分科会」で構造設計用Revitファミリの整備に向けた活動を行ってきた。18年12月に鉄骨構造用ファミリの提供を開始し、19年6月には鉄骨構造系部材ファミリを拡充している。20年7月には鹿島が参画してRC構造系の柱・梁ファミリを発表。今回、竹中工務店が参画して構造系のファミリを発表した。 基礎・杭のファミリ、壁・床のパラメーターは、従来のファミリと同様、設計データの種類について異なる組織間でも円滑に援用できるよう整備し、パラメーターを使用した効率的な構造設計を可能としている。 □21社で鉄筋の本数・鉄筋径・間隔・配置を立体認識する「配筋検査システム」開発が進行□ ゼネコン21社(共研21社)とプライム ライフ テクノロジーズ(PLT)は、20年9月に共同研究開発契約を締結し、鉄筋の立体配置を認識する「配筋検査システム」の開発を進めている。両者は検査業務時間の60%削減を目途として、22年度に建設現場で実証実験を行い、23年度から本格運用する計画だ。 「配筋検査システム」は、専用カメラで対象の配筋部分を撮影し、検査部位の鉄筋の本数、鉄筋径、間隔、配置を立体的に捉えて認識する仕組みだ。実証実験では鉄筋の立体配置を認識する特性の立証を目指している。具体的には、専用カメラを用いて撮影した画像に基づき配筋検査(本数、鉄筋径、間隔、配置)の計測ができることであり、構造設計図から配筋検査のためのデータを登録・作成できることを前提に、登録した設計データと計測結果をもって自動照合が可能なのかなどを検証する。 今回の共同開発によって、共研21社の配筋検査における課題や検査方法の相違点などを把握し、開発要件に反映させることで精度の高いサービスを多様な現場に合わせて構築できる。現在、共研21社が開発中の「AIを活用した鉄筋認識に関する技術」と、PLTがパナソニックと共同で開発中の「配筋検査用システム・カメラデバイス及びアプリケーション技術」を融合させる計画も進行中である。 21社は、青木あすなろ建設、淺沼組、安藤ハザマ、奥村組、北野建設、熊谷組、五洋建設、佐藤工業、大末建設、高松建設、鉄建建設、東急建設、戸田建設、飛島建設、西松建設、日本国土開発、長谷工コーポレーション、ピーエス三菱、松村組、村本建設、矢作建設工業である。 建設工程を自在に横断し、組織の壁もやすやす超えていくデジタル情報の特性に考えを及ぼす時、システムやノウハウの抱え込みは非生産的だ。今回の事例のように協働できる領域では協働する、業界・組織横断的な挑戦だからこそ、BIMの普及も加速化する。近い将来、BIMに象徴されるデジタルツールがあまねく行き渡った後には、建築そのものの質やサービスが問われることになる。今こそ建設業のDXを実現するためBIM普及をもう一段、加速化するべきだ。 〈アーキネットジャパン事務局〉(毎週木曜日掲載)