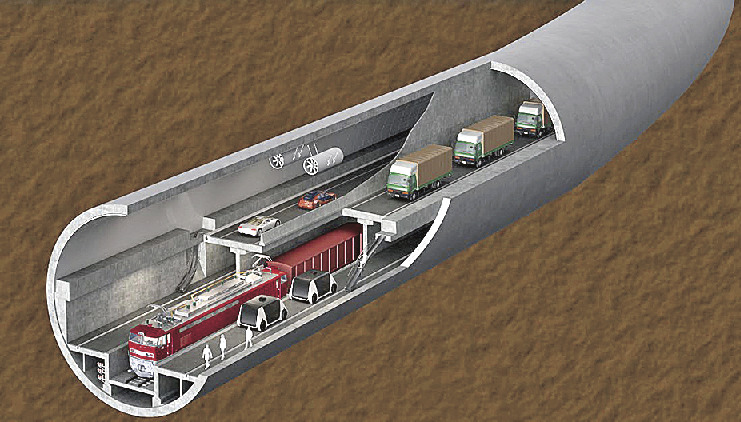

日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)の「国土・未来プロジェクト研究会」(藤本貴也委員長)が提言した12の大規模なインフラプロジェクト--。実現すれば社会経済の長期的な発展基盤になり、地域に波及する経済効果は計り知れない。提言づくりを先導してきたチームリーダーの声を交えつつ、各プロジェクトの特徴を紹介する。 「国土造りプロジェクト構想1」という位置付けで最初に提言したのが、北海道と本州を結ぶ新たな交通ネットワーク「津軽海峡トンネルプロジェクト」だ。1988年に開通した現在の青函トンネル(北海道知内町~青森県今別町、全長約54キロ)は新幹線・貨物鉄道専用で自動車が通行できない。こうしたボトルネックを解消するため、文字通り津軽海峡で青函トンネルの東側に併走する2本目のトンネル整備を提言した。 津軽海峡トンネルの計画概要は、上下2車線(片側1車線)の道路と、単線の鉄道線路を上部・下部で併設する内径15メートル、延長約31キロのシールドトンネル。青函トンネルに比べ勾配や海底下の土かぶりを変更することでトンネル延長を約20キロ短縮できると見込む。総事業費は7200億円。 青函トンネルで共用している新幹線と鉄道貨物は切り離し、青函トンネルを新幹線、津軽海峡トンネルを鉄道貨物の専用にする。これにより青函トンネルを通る新幹線の最高速度は現在の時速160キロから同260キロまで一気に引き上がる見通しだ。 津軽海峡トンネルの道路は自動運転車専用の高速道路として整備。自動運転未対応の車に関しては、自動運転のパレット台車に積んで輸送するというものだ。 事業手法はPFIの類型の一つ、サービス購入型のBTO(建設・移管・運営)を提案。北海道側と本州側でそれぞれアクセスする道路や鉄道在来線(貨物)の整備も含め、プロジェクトの全体工程は約15年を想定している。 トンネル工事に限ると、最初の5年間は環境影響評価(環境アセス)を含む調査設計を実施。6年目中盤にトンネル立坑の工事に着手し、8~12年目にかけて掘削工事を進めるイメージ。13~15年目はいわゆる仕上げ段階で地中接合工やトンネルの内装や設備工などに取り組む。6年目以降は陸路とのアクセス道路・鉄道の整備にも乗りだす。 農林水産、国土交通両省によると、全国の農産物収穫量で北海道の農業の占める割合は年々拡大している。ただ物流の8割を占めるトラック輸送はフェリーや鉄道貨物などに積み替える余分なコストがかかる。津軽海峡トンネルの整備により北海道~本州を通る大型車の物流コストを年314億円削減できると試算。特に北海道の雄大な自然が持つ経済ポテンシャルをさらに引き出す可能性を秘める。 津軽海峡トンネルプロジェクトを検討した神尾哲也チームリーダー(戸田建設)は「地方創生や国土強靱化のために必要なプロジェクト。早期実現へ機運醸成に努めたい」と話している。