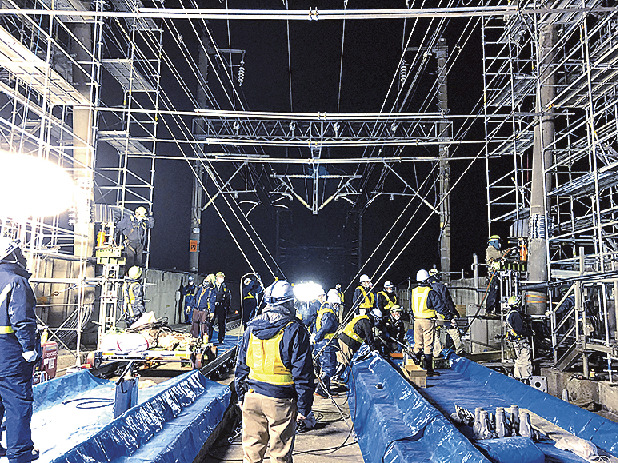

福島県沖地震の発生後、鉄建建設東北支店の幹部らは直ちに参集し対策本部を立ち上げ、社員の安否や各現場の被害状況などを確認した。土木営業部長の徳本毅は、JR東日本の東北工事事務所(現東北建設プロジェクトマネジメントオフィス)や各支社に電話連絡し、「支援要請が入れば、すぐに対応できるよう体制を整えている」と伝えた。 翌17日の早朝に同事務所から被害状況の連絡が入り、昼前には建設各社に担当工区と復旧工事の概要が説明された。福島の新白河駅から岩手の一ノ関駅間の電化柱の復旧を、東日本大震災や昨年の地震の復旧工事に携わった建設会社にそれぞれ要請。仙台・古川駅間にある新幹線総合車両センター付近から北側の一ノ関駅までの工区は、鉄建建設が担当することになった。 同社は電化柱の修復と合わせ、新幹線総合車両センターの空中歩廊(スカイロード)の仮復旧も任された。すぐに動けるよう待機していた社員は一斉に現場へ向かい、復旧工事のための調査に入った。 復旧体制づくりでは東北各地の作業所から要員を集め、協力会社にも昨年の地震で復旧作業に当たった経験者らを中心に配置してもらうよう要望した。復旧作業所を2拠点に分け、19日には現地で作業足場の設置などに取りかかった。 電化柱の復旧工事のうち単独柱10本で傾斜補正や基礎補修、建て替えを実施。このほか複数の柱やトラス梁が連結された補助き電区分所の電気設備(ストラクチャー)の復旧を進めた。 鉄建建設本社は発災翌日に技術系6人(土木・建築・エンジニアリング)を東北支店に派遣。先発隊の一人、土木本部担当部長の上野宏史は「ストラクチャー部分の電柱を最初に見てかなり損傷が激しいと感じた。どのように復旧作業を進めればいいか、非常に頭を悩ませた」と明かす。 新三本木ストラクチャーでは、10本の柱で基部の折損や上部の損傷などを確認。全体に足場を構築し、特に変状が甚大な3本をジャッキアップしながら柱基部の位置修正や柱上部・基部の断面修復を行う大がかりな復旧工事が計画された。 ジャッキアップによる電化柱の修復を同社が手掛けるのは初めてだったが、柱を上部からつり上げる設備を新たに導入するなど、より安全・確実かつ迅速に作業が進むよう万全の体制で臨んだ。東北支店土木部長の竹田浩章は「JR側から提供されたジャッキアップの施工図面などを基に、試行錯誤しながら計画を練った」と話す。 追加で担当した新志波姫ストラクチャーの電化柱3本を含め、鉄建建設が担当していた新幹線高架橋での復旧工事は3月27日夕までに完了。こうして電気工事などを経て、4月4日に仙台・一ノ関駅間の運転が再開された。 執行役員東北支店長の猪塚武志は「有事にはマンパワーが不可欠。休み返上で作業に当たった現場技術者や協力業者、裏方で現場を後方支援した事務系社員の活躍のほか、本社からの迅速な人的支援も功を奏した」と振り返る。今回の復旧対応の経験が人を育て、有事の対応力をさらに高めると信じている。=敬称略