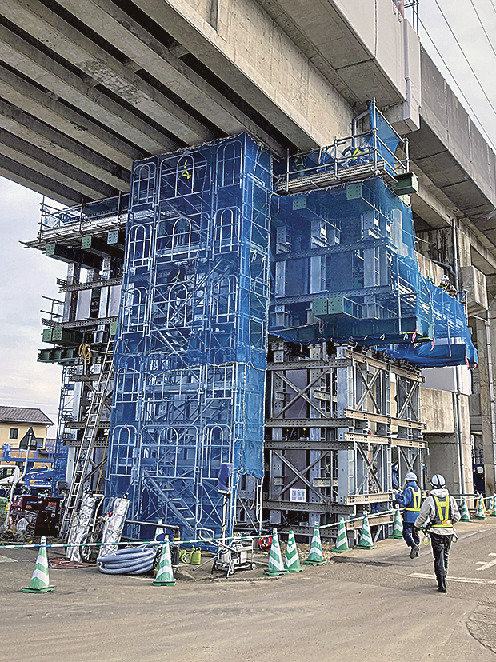

地震発生の翌日。東京都内にいた東鉄工業土木本部土木エンジニアリング部担当部長の草野英明と宇津木浩行は電車と車を乗り継ぎ、昼前には会社から指示を受けた東北新幹線の被災現場である第1小坂街道架道橋(福島県国見町)に到着した。目の当たりにしたのは鉄筋コンクリートの橋脚柱が大きく損傷し、重量約1700トンに上る橋桁が沈下している状態だった。「これは復旧に相当時間がかかる」。二人はほぼ同時にそう考えた。 既に東北支店の施工担当者らが現地に入り、余震などでさらに被害が広がらないよう桁を支える応急復旧の準備に着手していた。「東北支店は地震直後に必要になりそうな資材をあらかじめ手配していた。昨年2月の地震の経験が生きたことの一つ」と宇津木は説明する。 土木エンジニアリング部は、災害時には事業者と連携しながら復旧工法の選定や設計、現場施工の技術的な検討などの支援業務に当たる。今回は早い段階からJR東日本の担当者らとウェブ会議や現場での意見交換を重ね、東鉄工業も技術提案したジャッキアップでの応急復旧を基本路線に検討が進められた。復旧工法が決まったのは、地震発生から4日目となる3月19日夜。この間の経緯を「JR東日本の本社と構造技術センター、現場が直接話し合えたため合意形成が早かった」と草野は振り返る。 同29日、復旧工事で最大のヤマ場となったジャッキアップ施工の当日。折れ曲がった柱鉄筋を切断した橋脚とその橋脚に架かる橋桁を、200トンジャッキ12台と8台でそれぞれ順番にゆっくりと持ち上げていく。地震で激しく揺れたせいか、橋脚と橋桁は想定以上に周囲の構造物に干渉し、一度水平方向に動かしてから上げ直す必要が生じた。また、所定の位置にはコンクリートによる路盤のかさ上げを実施し、軌道補修できる高さまで戻すことに成功した。同時に損傷した橋脚柱の修復などを実施。軌道工事も東鉄工業の担当だったため、円滑に工種間の連携ができたという。 工事では地元住民の支えも大きかった。隣接する農地の所有者は、資機材ヤードの用地として一画を快く貸してくれた。同社の技術者らが滞在した旅館の人たちも、作業服で朝食に来る彼らに「頑張ってください」とねぎらいの言葉を掛け続けた。温かい態度に勇気付けられた技術者たちは、一日も早く復旧しようと気持ちを引き締めた。 今回の復旧工事で同社は福島・白石蔵王駅間約24キロを担当。人員配置や作業工程の工夫により、当初想定された工期34日間を2割に当たる6日間も短縮し早期復旧に貢献した。この原動力は「パートナー会社としての使命感だった」と草野と宇津木は口をそろえる。 同社は茨城県つくばみらい市の研修センターで、工事を記録した写真や映像を併せて技術研修に活用し、今後の災害に備える。 社長の前川忠生は「通常なら土木、軌道、電力、信号の流れで補修するが、今回はこれらを一体的に調整できたことが早期復旧につながった」と話す。そして「復旧工事への対応力が高い水準にあることを証明できた」と携わった社員や作業員らの奮闘をたたえた。 =敬称略