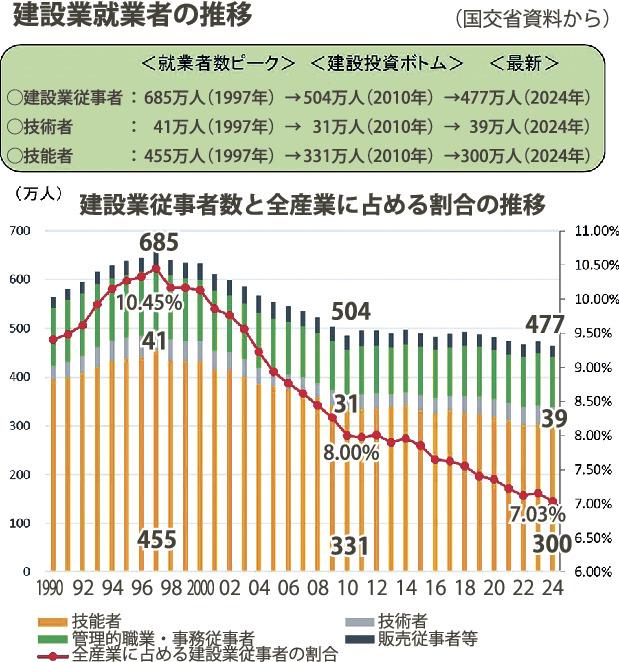

戦後の豊富な建設投資に支えられる形で、建設業は他産業から流入する労働力の受け皿となりながら成長してきた。バブル崩壊を経ての投資抑制とともに就業者数は減少に転じ、官民の投資が回復しつつある今も減少に歯止めがかかっていない。高齢化とともに熟練層の離脱も進む中、新たな視座で担い手確保・育成策を展開する必要がある。一方、これまで業界であまり受け入れてこなかった担い手の活躍も広がっている。日米の建設労働市場に詳しい法政大学社会学部の惠羅さとみ准教授に話を聞くとともに先進的な建設関連会社を紹介する。

□法政大学・惠羅さとみ准教授に聞く/技能育成へ集団的な枠組み必要□

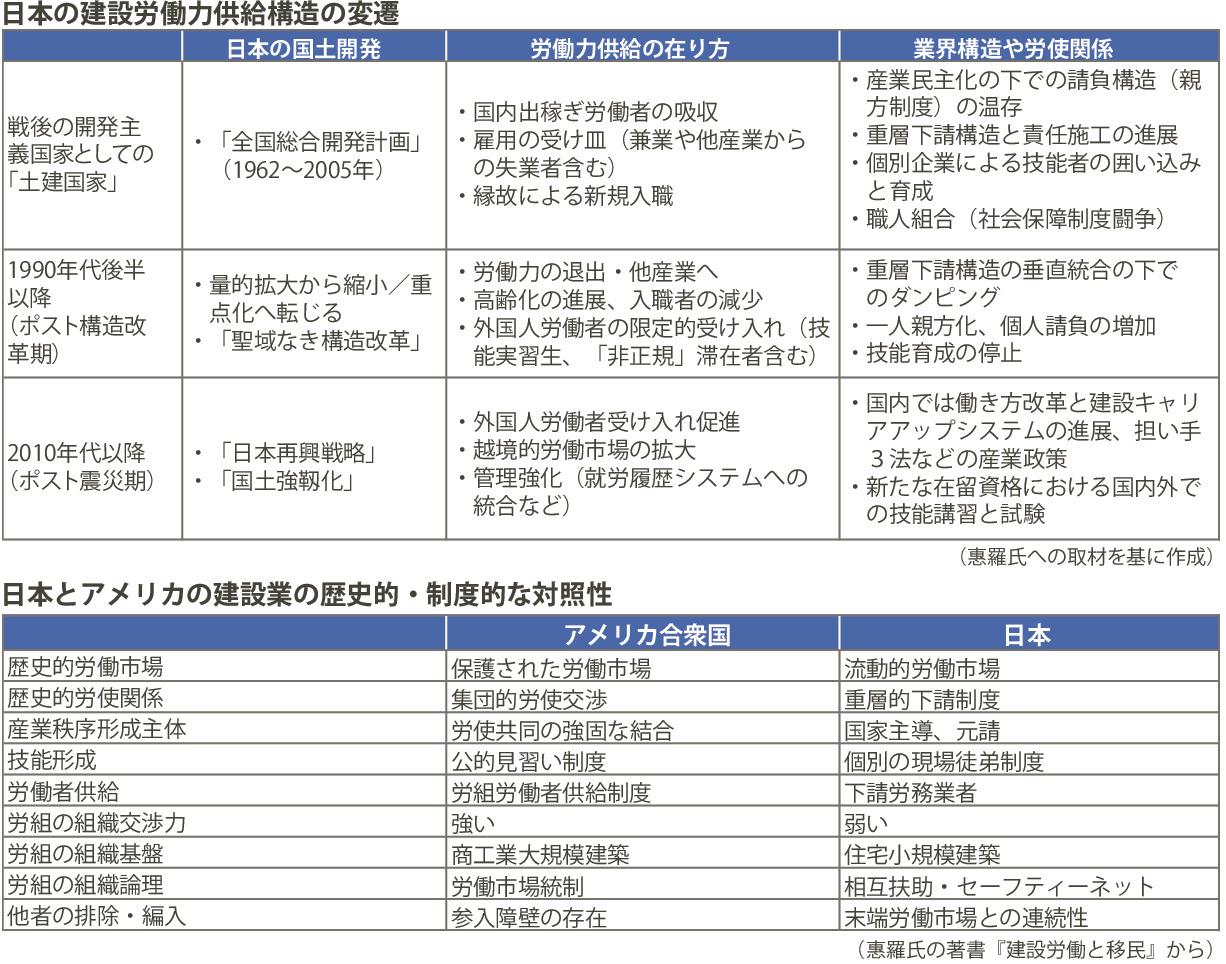

建設業が目下抱える最大の課題とされる担い手不足には、どのような歴史的経緯と構造的要因があるのか。日米の建設労働市場に詳しい惠羅さとみ法政大学社会学部准教授は、国内市場の先行研究も参考に、日本の建設業の労務供給構造の転換点を示す。

建設労働市場は高度経済成長期には地方からの出稼ぎ市場として、バブル崩壊後も公共投資に下支えされる形で他産業からの失業者の受け皿として拡大。1997年に建設業就業者はピークの685万人に達した。こうした量的な拡大と同時に発展したのが重層下請構造だ。80年代には元請の経営効率化の観点からも下請による「責任施工」が進展する。元請から下請への機能移転が進み、技術面などの管理機能も下請が担うようになる。

しかし「聖域なき構造改革」のスローガンに代表される経済政策の転換があった90年代後半~2000年代に建設投資が大幅な減少に転じると、労働市場も質の部分で大きく変容する。

従来のように仕事量が保証されず競争市場としての色合いが濃くなる中でダンピング受注が横行。経営の不安定化から専門工事会社には雇用を切り離す動きが目立つようになる。社会保険加入など労働関係法令の規制逃れを目的として偽装請負的な形態も含めて「一人親方化・個人請負化が進んだ」と惠羅氏は説明する。

惠羅氏によると、米国との比較で日本の建設業は「保護されない労働市場」と定義できる。専属的に従事する技能者も正規雇用を前提とせず、仕事量は繁閑で左右される。雇用される中で給与を得るのではなく、重層構造の中での請負契約に基づき「職人としての腕」で稼ぐことになっている。

一方、米国は近代化・都市化の過程で職種ごとのユニオン(労働組合)による組織化が進展。日本の明治時代に当たる時期には「ユニオンを通じた正規雇用の労働者化」が各都市で進んでいたという。欧州諸国も含めて職種別に最低賃金などを定める集団的な労働協約が締結されるケースが多く、労使間の集団的な交渉が定着している。

日本の建設業では「労使関係という概念がもともと希薄だ」と惠羅氏は指摘する。米国のユニオンと同じような労務供給や技能育成の機能を日本で担っていたのは「親方制度」だとする。労使関係で対等に取り決められている部分が、親方制度の下で請負関係に左右される構図となっている。

惠羅氏はこうした歴史的背景から日本では親方制度をベースとする「インフォーマルな(法令などで制度化されていない)育成システム」が主流だったとみる。実質的なスキル形成は現場での「見よう見まね」となり、その評価や処遇が公的な制度で基礎付けられていない。近代的な見習い制度と労働協約が結び付き、労使間のパートナーシップに基づきユニオン主体の職業訓練校が現在まで運営されてきた米国とは対照的だ。

一人親方化・個人請負化を通じ雇用の外部化が進む中で、技能育成は置き去りにされた格好だ。構造改革の時期以降、旧来的な親方制度は町場の現場を中心に機能不全となり、技能育成の機能も弱まっている。一方、技能者の人手不足と高齢化が顕在化する中で外国人就労者の受け入れが加速している。27年度に育成就労制度が開始すると、既存の特定技能制度と一体的に運用されることで中長期のキャリア形成を促す方向となり、技能育成の重要度も格段に増す。

ただし集団的な労使関係が存在せず、競争市場を前提とする中では、労務供給や技能育成の面で個社ごとに労働力の「囲い込み」を助長することになりかねないと惠羅氏は懸念する。将来的な外国人材の大量就労も念頭に置き「(技能育成を)集団的に取り組むしかないフェーズに入っている」と指摘。技能職種別の労働市場として横のつながりを持ちつつ「キャリアアップの道筋を、個々人の努力や、企業単位の現場育成だけではなく、職種別の集団的な枠組みで進めるべきだ」と主張する。

専門工事業団体や元請・下請を含む建設会社の一部では、技能者の中長期のキャリア形成を視野に入れた教育・訓練プログラムを先んじて展開する動きも出てきている。短期的には個社の囲い込みを目的とした取り組みであっても、多くの動きが重なれば大きなうねりになる。今後の業界の行く末を見据え、フォーマルな制度として新たな育成システムをどうつくるか、業界側の構想力が問われることになる。