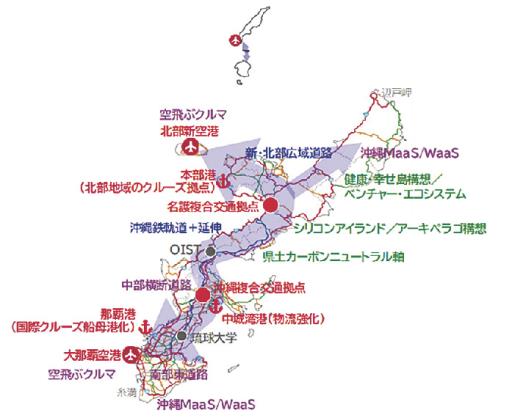

◇交通軸構築で格差是正、新産業を育成 沖縄は独自の自然・文化・地理的特性を持ちながら、那覇都市圏への一極集中という課題を抱えてきた。那覇は経済や文化の拠点として発展する一方、渋滞や土地不足などの負の側面が顕在化している。羽藤英二ワーキンググループ(WG)長は「北部は観光資源に恵まれるがアクセス難で投資が進まない」と指摘。県民所得は全国平均を大きく下回り、自家用車依存率は七割を超えるなど、格差と構造的問題が根強い。交通軸構築で格差是正し、新産業を育成していく。 こうした現状を踏まえ、住民や自治体との対話を重ねてまとめられた構想は、那覇集中から連携型・多極型への転換を目指した提言になっている。従来のハード偏重計画と異なり、交通を軸としつつ地域の文化や暮らしに寄り添う。 中心となるのが南北基幹軸の再構築である。那覇空港と北部新空港を両端とする「ツインゲート」構想を掲げ、第1期では広域道路や次世代モビリティを導入、第2期で北部空港とアクセス道路を整備、第3期に鉄軌道を本格導入する。観光・物流・日常移動を支える多重ネットワークを段階的に整え、格差是正と持続的発展を図る。台湾の鉄道整備による都市発展を例に、公共交通の効果を沖縄に重ねる。 交通と並行して、名護・胡屋の両地域を再編の柱に位置付ける。名護はヤンバルの玄関口として「健康・幸せ島構想」を推進。長寿医療や自然療法、沖縄科学技術大学院大学(OIST)と連携した研究・起業拠点を形成し、ライフスタイル型定住・滞在モデルを展開する。北部観光の玄関口となる名護バスターミナルには観光案内機能も持たせ、ヤンバル資源を生かした滞在型観光を促す。伊江島新空港との連携により、島しょ地域を含む観光動線の多様化も実現する。 一方、胡屋は米軍基地文化と琉球文化が交差した独自の歴史を持つ。胡屋を公共交通と文化が融合する拠点と位置付け、アートや音楽イベントを展開する広場を整備。地域住民と移住者、観光客が交わる「縁側」として機能させ、コミュニティー形成を促す。胡屋バスターミナルは単なる交通結節点にとどまらず、表現活動や地元文化を発信するソーシャルインフラとしての役割を担う。 羽藤WG長は「交通・生活・産業を一体で再編し、観光・生活・創造が交差する次世代モデル地域をつくることにある」と構想の狙いを話す。胡屋・名護の拠点整備は、地域の文化的アイデンティティーと交通機能を融合させ、観光と居住、交流と滞在の橋渡し役を果たす。 沖縄を「住んで働ける観光県」「多様性が力となる生活圏」へと変革する。那覇から北部へ視点を広げ、県土全体のバランスを取り戻すことが提言の中核になっている。