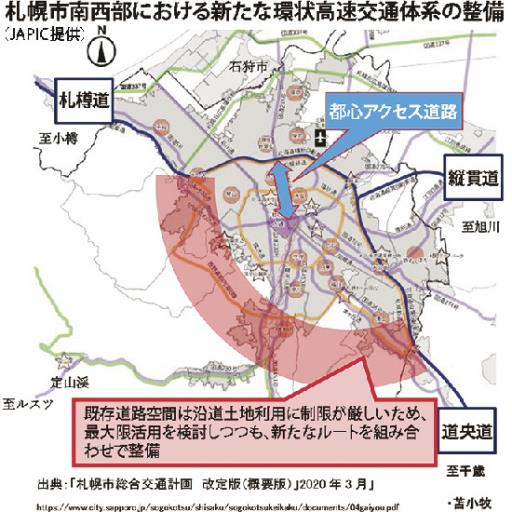

◇高速交通体系の整備促進 北海道は現在、「食料供給基地」「エネルギー供給基地」「観光拠点」として認められている。「食料」は温暖化で恩恵を受ける地域となり、「エネルギー」は全国の3割以上の再生可能エネルギーポテンシャルを持ち、持続的経済発展への道筋が見えてきている。一方、北海道は人口減少と広大な土地を持つことから広域分散型の地域構造が課題となっている。 JAPICは、北海道の実情を前提として、9のプロジェクトを提言した。経済の活性化のための5構想と新たな地域構造の実現に向けた交通系の4構想に大別した。 北海道は、広大な土地と広域分散型構造のため他地域に比べ「2024問題」の影響を強く受けている。特に物流に関しては、生産物の地域から拠点へ、拠点から鉄道・港湾への輸送、消費物資や中間財については逆方向のシステム変更が必要となっている。北海道の生産空間を強化するため、高規格道路の整備促進、鉄道貨物の維持、新規航路の開設を推進する。さらに内陸型の冷凍冷蔵庫整備など中継・保管機能の強化、交通機関ごとの輸送の最適化、物流DXの導入による効率化を推進する。 現在の千歳線は、複線にもかかわらず、札幌から函館を結ぶ旅客・貨物および新千歳空港旅客輸送、日本ハム球場への送客など、JR北海道にとって最重要路線であるが超過密となっている。そのため、旅客輸送を別線にする札幌・新千歳空港間に高速鉄道アクセス線を整備し空港ネットワークと新幹線の連携を強化する。事業費は概算2・2兆円であるが、PFIにより30年程度で資金回収が可能と見込まれる。 札幌市は、200万都市にも関わらず高速交通体系の整備が進んでおらず、冬季の人流物流に大きな障害となっている。札幌市の南西部に地下構造を基本とする環状高速道路を整備し冬季の交通円滑化と移動時間の短縮を図る。 北海道と本州の物流と人流は、青函トンネルによる鉄道輸送と航空・海上交通に依存している。そのため本州に比べ距離に対して高いコストを支払っている。自動車交通がフェリー・RORO輸送のため輸送時間も1日多くかかる。そのため、青函トンネルに並行して自動車専用道路と単線の鉄道線を併設したトンネルを建設し、物流コストの削減と効率化を図る。事業費は、7000億円超で、工期は15年程度を見込んでおり、官民連携の枠組みが必要である。運営は民間としフェリーより低コストを実現し、30年程度での投資回収が可能である。 これら9プロジェクトは、民間の活力を最大限利用し、官民連携を構築することが不可欠である。 (JAPIC北海道ブロックWG長代理・栗田悟〈北海道建設業協会副会長〉)