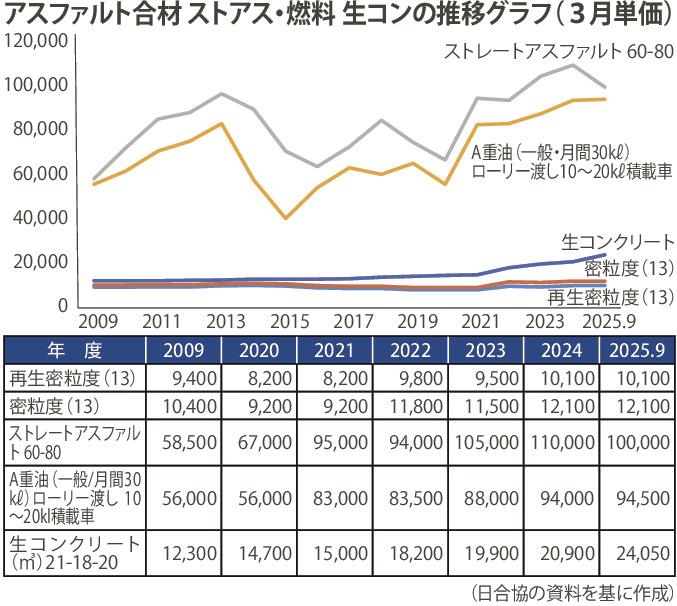

アスファルト合材の価格転嫁が進んでいない。舗装原材料や燃料のストレートアスファルト(ストアス)、A重油の価格が2009年から約1・7倍に上昇し、高止まりする中、合材価格(東京地区、日本アスファルト合材協会〈日合協〉調べ)は1~2割程度の上昇にとどまる。合材需要の減少が続き、価格転嫁しにくい事情もある中、稼働率が低迷し、経営環境が厳しい合材製造工場が増えており、先行きが懸念されている。

積算資料に基づく日合協の集計によると、アスファルト合材(3月ベース)の価格は、09年に1トン当たり9400円だった再生密粒度は9月で1万0100円、1万0400円だった密粒度は1万2100円となった。09年以降は中東情勢の推移やコロナ禍の影響で上下したものの、ストアス、A重油の価格は20年以降から上昇が続いてきた。合材価格も一定の改善はあったものの、価格が09年の約2倍になった生コンクリートと比較するなら、工場関係者の多くが「合材の価格転嫁は不十分」と見ている。

合材価格は、原燃料コストが上昇しているだけでなく、下請契約や下請代金支払の適正化の観点から、経済産業省や国土交通省が「原材料費等の高騰の状況に応じて、当事者間の協議の上適正な取引価格を設定する」よう22年4月に通知した。公共発注者、主要な民間発注者、建設業者団体にも周知されている。ただ合材は共同販売が行える生コンと異なり、集団による価格決定は禁止され、価格転嫁の結果は工場ごとの交渉に左右されてしまう。

需要減に伴って25年度のアスファルト合材製造数量は、製造がピークだった1992年度以降としては初めて上期の出荷が1500万トンを割り込んだ。日合協によると、25年度上期の会員工場の稼働率は全国平均が29・0%(前年29・7%)にまで低下した。全国10地区のうち、稼働率が30%を超えたのは関東、北陸、中部の3地区だけで、沖縄は14・0%、ほかは20%台に低迷している。製造と出荷の確保が命題の地域ほど価格転嫁が難しくなっている事情がある。

舗装材料を供給する地域の合材工場は、災害被災地の復旧拠点となる。工場が減っていた能登半島では合材供給が地震の復旧対応の課題になった。合材は品質を維持するために各工場から供給できる範囲に制約がある。社会資本の整備・維持管理・更新と災害への備えを考慮するなら、一定数の維持が地域単位で望まれる。製造と出荷、価格転嫁の課題に多くの工場が直面し、安定供給を確保する体制が揺らいでいる。地域の建設会社の存続を巡る議論で浮上した限界工事量のように、設備の維持に最低減必要な限界稼働率が問われる事態にもなってきている。