2020年7月豪雨が一つの契機となり、住民を含むあらゆる関係者が協働する流域治水の取り組みが全国で加速した。球磨川流域では二度と同じ被害を繰り返さぬよう、行政が流域治水に関する地域への啓発に尽力している。豪雨では被災後の応急対応で道路網の脆弱(ぜいじゃく)性などの課題も浮き彫りとなった。安全・安心な地域の実現には、継続的な国土強靱化対策が大きな鍵を握る。

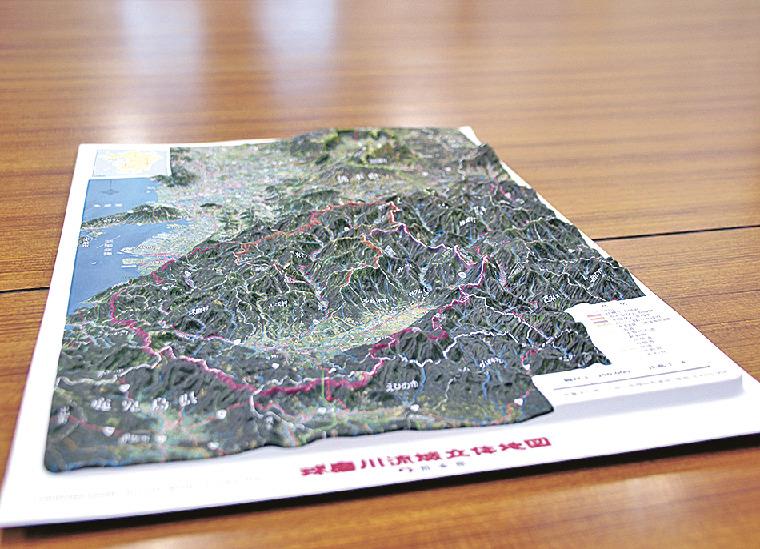

熊本県は担当者が流域の小中高校を回り、流域治水の概要を説明する出前授業を展開している。説明には地形の起伏を立体的に表した地図を活用。県球磨川流域復興局の朝永剛史課長補佐は「浸水リスクのある地域に住んでいる事実を、感覚的に理解してもらえるようにしている」と話す。

緊急時の避難の大切さを発信しつつ、川辺川の流水型ダム計画などハード整備について、「皆さんが大人になった時、安心して暮らせる地域にするため」と朝永課長補佐は伝えている。

熊本県建設業協会の前川浩志会長は「応急対応から復興の各工事に携わる会員企業には本当に頭が下がる」と話す。12年に県北を襲った豪雨を機に県と整備した緊急時の情報共有システムは、インターネット回線の切断や水没により、十分に機能しなかった。道路啓開などの応急復旧を担った県南の会員企業はメッセージアプリで連絡を取りながら対応した。

熊本地震など、数年に一度の頻度で大災害に見舞われてきた熊本。復旧・復興を担った建設業を「県民は地域の守り手として好意的に見てくれている」(前川会長)。協会はSNSで事業内容や各支部の活動を伝えるなど、広報戦略を強化。担い手確保へのPRを積極的に行い、前川会長は「地域建設業の力を落とさない」と力を込める。

球磨川流域では豪雨当時、山間部を経由する九州自動車道を除く多くの道路が被災。16年の熊本地震と比べても、被災地への輸送路が限られた。道路網のリダンダンシー(冗長性)の確保も改めて課題として浮上した。発生が懸念される南海トラフ巨大地震では、県内の建設会社が東九州の大分、宮崎の各県に応援で入る可能性もあり、中九州横断道路など横軸となる高規格道路の早期整備は不可欠だ。

政府は26年度から5カ年の国土強靱化に関する事業規模を、6月に閣議決定した実施中期計画で「20兆円強程度」と示した。インフラ老朽化が全国で顕在化し物価高騰も続く中、前川会長は「25兆~30兆円程度は必要」とみる。

より強靱なインフラを整備するという視点を最優先で考えなければ、激しさを増す災害被害から地域や国土を守ることは一層難しくなる。国土強靱化の取り組みに終わりはない。

(九州支社・寺田昌行、林慶彦)