改正建設業法で新設された契約変更協議の円滑化ルールが2024年12月に施行してから初めての運用実態調査の結果を国土交通省が公表した。改正法では価格転嫁や工期変更のための協議を円滑に行うため、契約上の義務として請負代金や工期の「変更方法」を契約書の法定記載事項とした。25年1月時点で契約済みの民間工事を対象に、契約変更条項が「あった」と回答した建設会社は6割にとどまる。法施行を踏まえ、今後締結する契約では契約変更条項を必ず設け、これに基づき受発注者間で協議を行う確実な対応が必要だ。

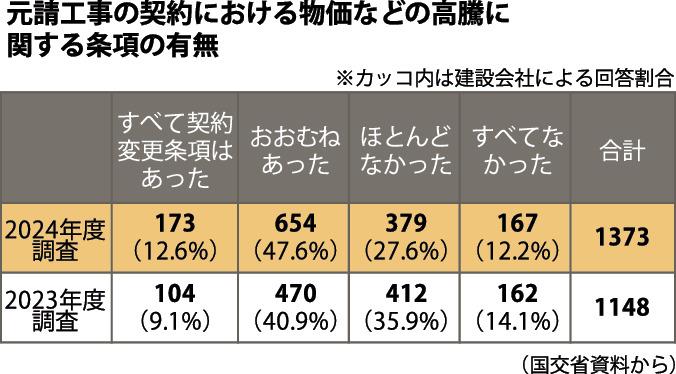

運用実態は24年度の「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」の一環で把握した。元請工事があった1373社の回答で、物価高騰などに応じた契約変更条項が「すべてあった」か「おおむねあった」は60・2%の827社だった=表参照。

民間発注者の立場でも契約変更条項の有無を聞いた。電気や鉄道、住宅・不動産業界などの大手企業59社の回答で同条項が「あった」は66・1%の39社だった。

いずれも23年12月以降に請け負った工事が調査対象のため、ほとんどが法施行前に締結した契約とみられる。法施行後は契約書に「変更額を協議して定める」といった記載が必須となり、契約変更を認めない内容の契約や、契約変更条項がない契約は許容されなくなった。国交省は今回の調査を「起点」と位置付け、次年度以降の調査で新たな義務への対応状況の推移をチェックしていく考えだ。

調査では契約変更のための協議の対応状況も聞いた。建設会社1574社のうち、注文者の発注者や元請に協議を申し出たが「応じてもらえなかった」は10・5%の165社に達した。大手の民間発注者向けの調査では、受注者からの協議の申し出に応じなかったケースはゼロだった。

24年12月に施行した改正法の規定には「恐れ(リスク)情報」の運用も含まれる。契約前の受注者による恐れ情報の通知を義務化し、それに基づく契約変更の協議の申し出に注文者が誠実に応じる努力義務を課した。こうした規定の「おおよその内容を知っている」との回答は、建設会社向けの調査で59・8%にとどまった。小規模な企業になるほど認知度は低くなる傾向があり、新たな規定の一層の周知が必要と言えそうだ。