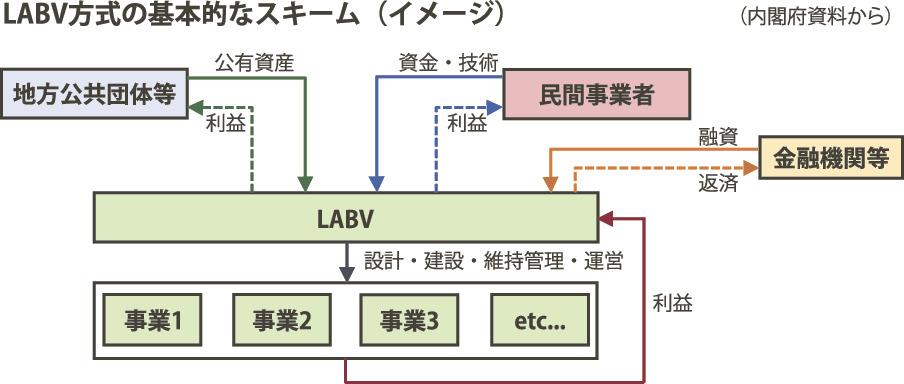

山口県山陽小野田市が取り組んでいるのは、市民の財産である公有地を将来の計画が未定な民間主導の開発に現物出資する前例のない事業。官民共同事業体(LABV)は、追加の資金投入や経営破綻が社会問題化したこともある第三セクターの一つでもあり、市議会の議案審議は紛糾した。

一般的なPFI事業なら、内容や機能を要求水準として定めることで公共性を担保する。LABV方式は事業の内容が実質的にLABVの組成後に決まる。「市民の財産(土地)をあげるのか。(破綻したら)銀行に取られてしまう」。議会方面からさまざまな指摘があった。

「議員の皆さんの意見はもっともだった」。市のある幹部は関係議案の審議を振り返る。市は「未来はこうなるだろう」と答弁せざるを得ない中で、民間の柔軟な発想による面的な開発をはじめ、同方式の選択理由や仕組みを丁寧に説明した。理解が進んだこともあって、市有地の出資を巡る議案は約7時間の委員会審議を経て可決された。

内閣府民間資金等活用事業推進室は、山陽小野田市の議会対応を追記した上で、同方式の解説書を6月25日に公表した。同市をモデルに基本的なスキームや優位性などをまとめた。受発注者の関係が成り立つPFI事業に対し、LABV方式の特徴として官民が共同出資のパートナーになり、現物出資のため金銭的負担が自治体には原則ないことなどを挙げた。公共性と事業性のバランスなどをポイントに列記した。

解説書には「確立されたスキームがない」とも明記した。市の事業では期間の延長が提案されたり、ロシアのウクライナ侵攻後の資材高騰を理由にテナント料や学生寮の家賃を引き上げたりと、合同会社がリスクを柔軟にマネジメントできるLABV方式の機能が発揮されている。ただ市が配当を得ない特異な事業でもあり、推進室の担当者は解説書に「適した制度設計にカスタマイズすることが重要」と記した。

LABV方式を巡っては地域の課題を官民で話し合える素地が必要で、自治体と企業をつなぎ融資も担う金融機関の役割が大きくなる。自治体は庁内調整と議会対応が求められ、解説書は「(実施の)ハードルは決して低くない」とも書いている。それでも自治体が「民間に委ねる覚悟」(藤田剛二山陽小野田市長)を持って、あいまいな公共性と事業性、不確実な将来を議会や民間と許容できればLABV方式は前に進む。人口減少で地域のにぎわい創出が課題になっている状況で、公有資産を生かしきるLABV方式は地方創生の有効なツールになる可能性を秘めている。

(編集部・溝口和幸)