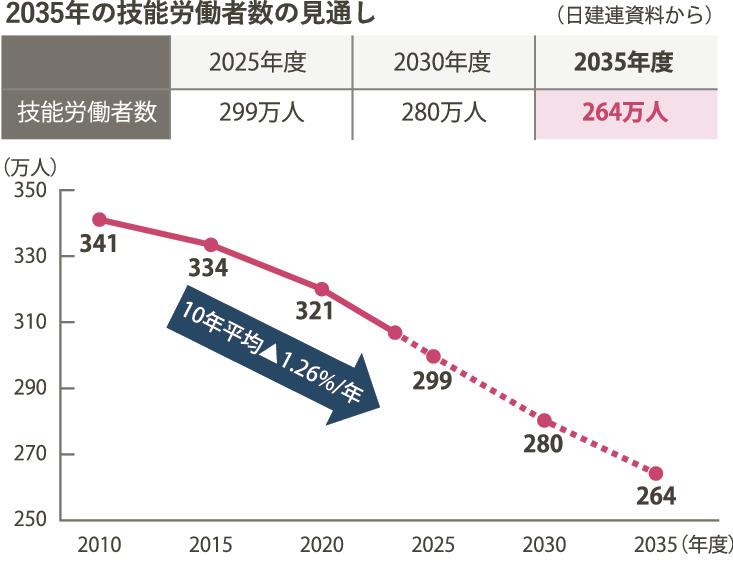

「現状のまま特段の施策を講じなければ、2035年度に技能労働者は約129万人不足する」。建設投資の状況や技能労働者数の推移から、日本建設業連合会(日建連、宮本洋一会長)はこう分析する。50年を見据えると、35年までの今後10年間は極めて重要になってくる。

35年の建設投資額は名目で84・3兆円に達する見通しで、393万人の技能労働者が必要。だが技能労働者数は264万人(25年299万人)と予測され、129万人が不足する。このギャップを埋めるには、生産性向上と入職者の増加が不可欠となる。

新長期ビジョンでは、今後10年をかけて生産性を25%高める目標を掲げた。具体的には、BIM/CIM、ドローン、XR(クロスリアリティー)技術、自律型重機、ロボットなどを導入して現場をスマート化し、省人化・省力化を図る。プレキャスト(PCa)やモジュールの規格化、3Dプリンターといった新技術も積極的に取り入れ、生産工程全体を効率化させる。

人材不足の解決に向け多様な人材が活躍できる環境整備も急ぐ。中でも若手活躍や外国人材の採用が重要となる。新成人数が100万人を超える状況は今後10年維持される見込みで、これからの10年間を“最後のチャンス”と捉える。処遇改善や働き方改革などを着実に進めながら、若年層を建設業に引きつける新たな価値の打ち出しが求められる。

外国人労働者の確保も重要だ。技能実習制度に代わる「育成就労制度」などを活用し、外国人からも選ばれる産業へと変革する必要がある。日本人だけでは国内建設投資に対する施工力が賄いきれないのが実情。グローバルな視点で人材戦略を描かなければいけない。

技術者も同様の課題を抱える。工学部や高専への入学者数が減少し続けており、特に土木・建築系の学生数が落ち込んでいる。産学官の連携によって進路誘導や教育支援を強化し、建設業界の裾野を広げていく。さらに外国人技術者の受け入れ体制や資格の相互認証、多言語試験の整備も検討課題に挙がる。

これからの10年、人材と技術を両輪に建設業界全体の変革を促す。