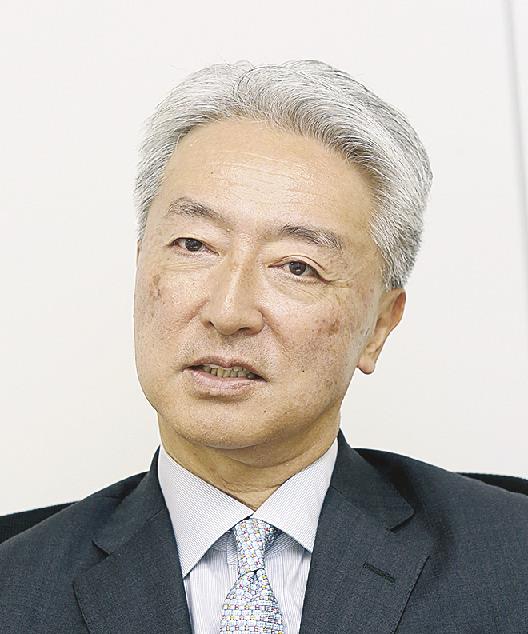

◇長期ビジョン実現し入職者増やす

日本建設業連合会(日建連)の事務総長に8月1日付で就任した。建設業行政に長年携わってきた経験も踏まえ、シンクタンク機能としての発信を強化する。国や民間発注者などには多様な働き方や実態に即した柔軟な制度設計を求めていく。7月に発表した「建設業の長期ビジョン2・0」を実現し、新4K(給与・休暇・希望・かっこいい)をベースにした持続可能な建設産業を目指す。

--就任の抱負を。

「日建連会員の総売上高は業界全体に占める割合が大きい。会員だけでなく業界全体の利益を考慮し、国土交通省などの官庁、不動産や高速道路、鉄道、電力などの民間発注者と向き合っていく。当面の課題は国土強靱化対策を含めた公共事業予算の確保になる。労務・資材価格の上昇分を適切に反映し、当初予算で公共事業関係費が拡大されるよう、関係機関に要望したい」

--中長期的に注力する取り組みは。

「7月に発表した長期ビジョンの目標達成や施策の推進だ。最大の課題は人手不足で、特段の施策を講じなければ2035年度に技能者が約129万人不足する見込みとの分析結果をまとめた。ここ数年は好業績な企業も多いが、5~10年後やさらに先を考えると、今から布石を打っていく必要がある。そのためにもシンクタンク機能を強化し、現場などの実態に即した柔軟な制度設計などを求めていく」

「時間外労働の罰則付き上限規制は画一的な規定内容で、多様化する現場の働き方には合っていない。個人的見解だが、建設技能者が労働者派遣法の対象になれば、人手不足を和らげ雇用も流動化されるだろう。インフラメンテナンスもPFIで対応できるようになれば、大手と地場の建設会社が組んで現場の即応性も高まるのではないか。入札契約制度も応札者がたくさんいる前提で設計されている。効率的な見直しが必要だ」

--外国人労働者の活用は。

「これから若者がさらに減るのは確実で、国全体で外国人労働者が必要な存在だ。特にエッセンシャルワーカーである建設技能者は欠かせない。雇用の流動化を前提により多くの外国人労働者が受け入れられる制度になればいい。例えば研修を個社だけで対応するのではなく、役割分担してコスト負担を軽減するというのも一手だろう」

--建設キャリアアップシステム(CCUS)の課題は。

「登録技能者数が約170万人に達し、最初の大きなハードルはクリアしたという思いだ。運営主体の建設業振興基金(振興基金)などとも連携し、技能者と技術者、企業がさらに有効に活用してメリットが実感できるシステムにしたい。建設業退職金共済(建退共)制度との連携による効果も大きいだろう。利用者が増えればデータベース(DB)としての価値も高まる。さらなる『正のスパイラル』を目指す」

--目標は。

「若者の入職者を増やすことだ。長期ビジョンで掲げる40代の技能者で年収1000万円超、1000万~2000万円の退職金を視野に入れ、新4Kの魅力ある職場環境づくりや生産性向上の取り組みを推進する」。 (8月1日就任)

(なかはら・じゅん)1987年東京大学法学部卒、建設省(現国土交通省)入省。2020年1月官房建設流通政策審議官、同7月国土政策局長、21年7月国交省退職。同9月外務省駐ホンジュラス大使、25年1月外務省退職、同4月日建連常務執行役、同5月常務理事を経て同8月事務総長。座右の銘は出身高校の校是である「自他共栄」。趣味は旅行やクラシック・ジャズ鑑賞など。熊本県出身、63歳。